higuchi.com blog

The means justifies the ends

The means justifies the ends

CMU-800 を MIDI で鳴らせるように改造してみました。

CMU-800 というのは、今から34年前の1982年にローランド子会社のアムデック(後のローランドDG)から発売された、パソコンで電子楽器を鳴らす DTM の黎明期の製品。PC-8001 などのパソコンにつないで、専用のシーケンサーソフトに音符のデータを打ち込むと、音楽を自動演奏できるというしろもの。

音源はシンプルな矩形波だけ。メロディ用の単音、固定ローパスフィルターを通して音質をそれっぽくしたベース用の単音、コード用の単音が4つ、そしてアナログ回路で作ったリズムボックス音源(バスドラ、スネア、O/Cハイハット、HLタム、シンバル)。

今聞けば、電子オルゴールとドンカマみたいな、キンキン、チャカポコな安っぽい音だけど、当時はパソコンで演奏できる音源としてはずば抜けて「音楽的」だった。

そして、内蔵の音源を鳴らすだけではなく、外部のアナログシンセサイザーをコントロールできるCV/Gateの信号が出せたのがすごかった。まだ MIDI の規格が決まったばかりで、MIDI 対応のシンセサイザーがほとんど市場になかったのだけど、この箱を使えば本格的なアナログシンセサイザーをコンピューターから自由にコントロールできたのです。

それまでは、そういうことをやろうとすると MC-8 という百万円以上する専用の機械が必要だったのだけど、それと同じ事がパソコンとこの箱でできるようになったというのは革命的だったのです。

で、私もこれを PC-8001 につないで、System 100M というアナログシンセサイザーを鳴らして遊んでいました。そのあとすぐに MIDI の時代がやって来たのですが、ローランドDGから発売されたパソコン用 MIDI インターフェースといっしょに使うと、同じシーケンサーソフトから MIDI 対応のシンセと MIDI 非対応のシンセを組み合わせて鳴らせるのでずっと愛用していたのですが、親機の PC-8001 シリーズを使わなくなってからは、箱に仕舞ったままアナログシンセサイザーといっしょに放置していました。

そのまま時は流れて21世紀。RJBlog というブログで、こんな記事を発見しました。

Arduino でおなじみのワンチップマイコン ATmega168 でキーボードやシーケンサーソフトからの MIDI 信号を受信して、 CMU-800 を鳴らすという工作。

すばらしい。

で、手元にあった部品で作ってみました。

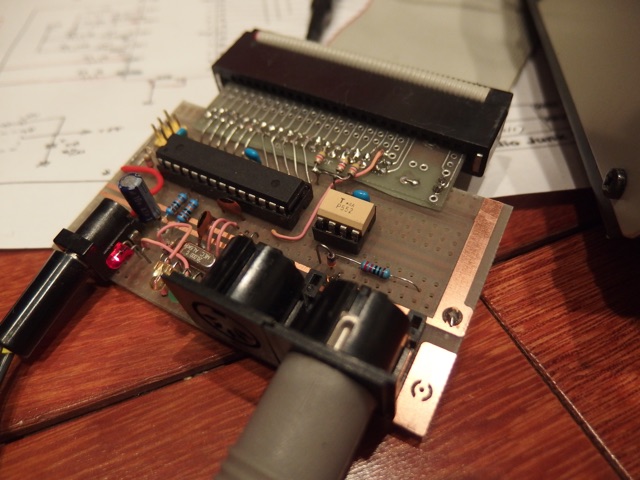

これが、その基板。フォトカプラを経由したMIDI信号をワンチップマイコンの内蔵シリアルポートで受けて、CMU-800 のバス(もとは PC-8001 の拡張バスにそのまま挿してI/Oデバイスとして動かす仕様)をこれまた内蔵の I/O ポートで動かしています。

昔だったら Z80 に EPROM と D-RAM、MIDI用のシリアルI/Oに 8253、あと 8255 のパラレル I/O ぐらいは必要な大仕事だったと思うけど、今は100円ちょっとのワンチップでできちゃう。すごいね。

さっそく、MIDI キーボードにつないでみたけど、懐かしい音色!チープだなあ。

MIDI の隣のコネクタは Sync 24 といって、昔のリズムボックスなんかを同期させる信号も出ています。

というわけで、次回(いつだろう)、最新の DTM ソフトでアンティークな System 100M や TR-808 の音を出すの巻をおたのしみに。

Beat It の新解釈こないだ Microsoft Research からリリースされた Microsoft Songsmith という作曲支援...

ノキア、日本向け端末の販売を終了——Vertu事業は継続 - ITmedia +D モバイル via kwout ITmedia など...

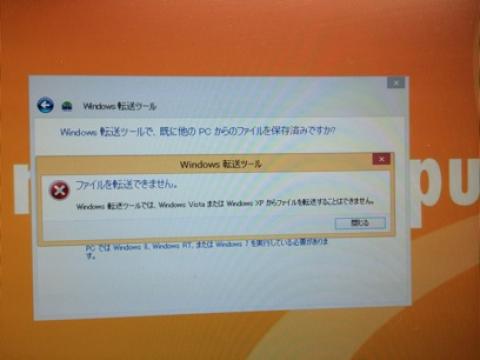

ゴールデンウィークを迎えてご実家に帰省したら、サポート終了した Windows XP パソコンを新しい Win...

先日送られてきたWindows Vista究極エディションを自宅のデスクトップPCにインストールしたら、どうもパ...