higuchi.com blog

The means justifies the ends

The means justifies the ends

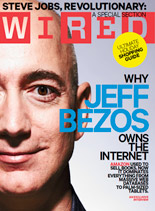

先月号のWired誌のカバーストーリー、Steven Levy による ”Jeff Bezos owns the web in more ways than you think” というインタビュー記事がとても面白かったので、今更ですがご紹介。先月号の記事なので、Web で無料公開されています。

先月号のWired誌のカバーストーリー、Steven Levy による ”Jeff Bezos owns the web in more ways than you think” というインタビュー記事がとても面白かったので、今更ですがご紹介。先月号の記事なので、Web で無料公開されています。

例の Googlezon のビデオの影響か何か分かりませんけど、Google と Amazon を同列に論じる人が多いように思います。さすがにネットのギョーカイの人はそういうことはないと思いますが、ネットを活用する事業やネットに脅かされている事業の方にそういう傾向が強い印象。例えば、通信事業者の方が「Google や Amazon と伍して生き延びるにはどうすればよいか」なんていう議論をしているのをしているのを聞いたことがありますが、ずいぶん乱暴な議論だと思います。

この記事は、そういう方にぜひ読んでいただきたい内容。Jeff Bezos と Amazon が、 Google とも Apple ともまったく違うレイヤーで、まったく違う原理で動いていることがよくわかります。

たとえば、こんなところ。

利益率向上を志向するのと削減を志向するのは正反対ですし、独占的地位を手段として目指すか必然的な結果そうなるのかというのも順序が逆。

Amazon の Kindle Fire と Apple の iPad の比較でも似たような点があって、

と、動機付けと利益の出る場所がまったく違っています。

共通しているのは、事業の収益の源泉を技術に立脚しているテクノロジストだということぐらいでしょうか。

本当に示唆に富んだインタビューなので、原文を読んでみるといいと思います。

以下、面白いと思ったポイントをいくつか抜粋して、いんちき訳をつけてみました。

Google のエリック・シュミットが「今、テクノロジーの上手な使い手が4人いる。グーグル、アップル、フェイスブック、そしてアマゾンだ」と言ったことに即して

Bezos: ...But one question to ask when you see a list like that is, who would have been on it 10 years ago? That will keep you humble. Go back to 1980. Who would you have predicted to be among the four horsemen of the personal computer era?

Levy: IBM.

Bezos: Right. And Intel, maybe. But you might’ve had Commodore, too, or Atari. There are always shiny things. A company shouldn’t get addicted to being shiny, because shiny doesn’t last.

ベゾス:…この手のリストを見たときは、10年前に同じリストを作ったら誰が挙げられていただろうか、と問うべきだね。そう考えると謙虚なままでいられる。1980年に戻ってみようか。パーソナルコンピュータの時代の上手な使い手になりそうな会社を予測したらどこを挙げていたと思う?

レヴィ:IBMだな。

ベゾス:そう。そして、たぶんインテル。でも、ほかにコモドールも挙げていたんじゃないかな。それともアタリ。いつの時代もキラキラ輝くものはある。会社はキラキラ輝くことに熱中しちゃいけない、だって、輝く物は長持ちしないからね。

AWSについて

Bezos: Approximately nine years ago we were wasting a lot of time internally because, to do their jobs, our applications engineers had to have daily detailed conversations with our networking infrastructure engineers. Instead of having this fine-grained coordination about every detail, we wanted the data-center guys to give the apps guys a set of dependable tools, a reliable infrastructure that they could build products on top of.

The problem was obvious. We didn’t have that infrastructure. So we started building it for our own internal use. Then we realized, “Whoa, everybody who wants to build web-scale applications is going to need this.” We figured with a little bit of extra work we could make it available to everybody. We’re going to make it anyway—let’s sell it.

ベゾス:9年ぐらい前、社内のアプリケーション担当のエンジニアは、社内のネットワークインフラ担当のエンジニアと毎日細かい話し合いをしないと自分の仕事が進まない状態で、そのために社内の時間が膨大に無駄になっていた。何から何までそんなきめの細かい調整をするんじゃなくて、データセンターの奴らに、安心して頼れるツール群と信頼できるインフラを作らせて、アプリケーション担当の奴らがその上で製品を作れるようにしたかった。

問題は分かりきっていた。我々はそういうインフラを持っていなかった。だから、我々は自分たちが社内で使うためにそういうインフラを作り始めたんだ。そうしたら「おや、Web規模のアプリケーションを作りたい人は、誰でもこういうのが必要になるはずだ。」と気がついたんだ。もうちょっと手を加えたら、これを誰でも使えるようにできるんじゃないかと考えた。どうせ社内のために作らなくちゃいけないんだし……売り物にしよう。

コストと利益率のこと

Levy: Young startups all tell me that even if Google offers them free hosting, they still want to use Amazon. Why do you think that is?

Bezos: We were determined to build the best services but to price them at a level that customers couldn’t match, even if they were willing to use inferior products. Tech companies always have high margins, except for Amazon. We’re the only tech company with low margins.

Levy: How did you do it?

Bezos: We really obsess over small defects. That’s what drives up costs. Because the most expensive thing you can do is make a mistake. We can afford to focus on smaller and smaller defects and eliminate them at their root. That reduces cost, because things just work.

レヴィ:若い起業家に聞くと、みんな、もしグーグルが無料のホスティングを提供すると言っても、それでもアマゾンを使いたいと言っている。これはどうしてだと思う?

ベゾス:我々は、最高のサービスを作り、かつ、それを他社がかなわないようなレベルの低価格で提供すると決めている。たとえ、もっと劣った製品と比べても、だ。技術系の会社は、アマゾンを除いて、かならず利益率が高い。我々は、利益率が低い唯一の技術系企業だ。

レヴィ:どうやって実現しているの?

ベゾス:我々は、本当に、小さな欠陥点に執着するんだ。小さな欠陥がコストを上昇させる。間違いはいちばんのコスト要因だからね。我々には、小さな欠陥点に集中して、それを根っこから解消し続けるする余裕がある。そうやって、物事がちゃんと動くようになればコストが削減できる。

アメリカの Pure Digital Technologies という会社が出したビデオカメラ Flip Video。 赤いボタンを...

![アンドロイドは電気蜘蛛の夢をみるか [Google 様 Boston Dynamics お買い上げ] アンドロイドは電気蜘蛛の夢をみるか [Google 様 Boston Dynamics お買い上げ]](https://www.higuchi.com/media/phpthumb//phpThumb_cache_src81276d848ed3a579a34ebdff2166429b_par6626658d244e918ed9bce283410071f8.jpeg)

報道によりますと、Google 様が、四つ足ロボットで有名な Boston Dynamics をお買い上げだそうであり...

![初代Macbook AirのSSD換装、その2 [Kingspec KSD-ZF18.6-128MS] 初代Macbook AirのSSD換装、その2 [Kingspec KSD-ZF18.6-128MS]](https://www.higuchi.com/media/phpthumb//phpThumb_cache_src29191f0d0bd2ffe63e76453bf03a5209_par6626658d244e918ed9bce283410071f8.jpeg)

以前、ハードディスクを64GBのSSDに交換した初代 Macbook Air ですが、64GBでは窮屈でいろいろムリが...

MacBook Airを買ってから1年ちょっと。まったく不満はなくて毎日持ち歩いているんですけど、仕事柄ネッ...