higuchi.com blog

The means justifies the ends

The means justifies the ends

|

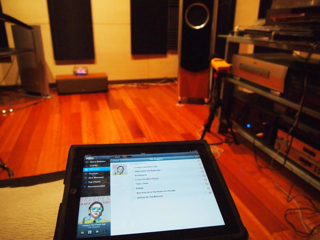

| iPad用Rdioアプリの広い画面で音楽をブラウズ、選んだ曲をAirPlayで飛ばして大きなスピーカーで聴く。 |

日経の釣り見出し風に書くと「ソニーをおびやかす黒船音楽配信サービス『アールディーオー』の衝撃」ってなところでしょうか。

ソニーの定額音楽聴き放題サービス Music Unlimited が身の回りの音楽好きのみなさんの間でなかなかの評判で(例その1)、試してみようかなと思っていたところを狙っていたかのように、アメリカの音楽定額配信サービス Rdio の中の人が、アメリカ国内向けの聴き放題アカウントを1個送ってきてくれました。

Rdio(アールディオー)は、Skype や KaZaA の創立チームが手がける定額制音楽配信サービス。大手音楽レーベルと提携していて、各社が販売している音楽1500万タイトルがストリーミングで聴き放題。PC/Macからアクセスするなら月額4.99ドル、スマートフォンやタブレットなど、持ち歩くデバイスに音楽をダウンロードして聞けるメニューは月額9.99ドル。

今回いただいたのは9.99ドルのほうのアカウントなので、さっそくブラウザでアクセス、MacとiPhoneとiPadには専用アプリもインストールして、聴きまくっております。

|

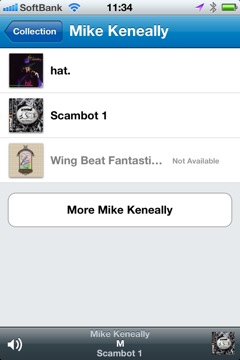

| iPhoneアプリからアクセス。Mike Keneallyの新譜はまだ聴けない。 |

提供されている曲はアメリカなどで売られているものだけなので、日本の楽曲はほんの一部だけ。洋楽も、UKものや、いわゆるワールドミュージックは、やや弱い。でも、さすが1500万タイトル。へたなレコード屋さんよりはずっと充実してます。

ストリーミングのフォーマットやビットレートは非公開ですが、公称ではLAN/Wi-Fi接続ならCDレベル、携帯の3G接続では音質を落としている、とのこと。FMラジオのエアチェックで育った世代からしてみれば、普通に洋楽聴くにはまったく問題なし。

サービスとアプリの機能が、また、すごいんです。

新しい音楽に出会うためには、新譜紹介や、トップチャートの一覧はもちろんある。FacebookやTwitterの知り合いをフォローすると、知り合いがよく聴いている曲やアルバムもぞろぞろとオススメしてきます。

好きな音楽を探すときは、音楽をアーティスト名や曲名で検索しやすいのは当然なんですけど、聴いているアーティストのプロファイルとかディスコグラフィみたいな周辺情報も充実。

聴いていて気に入った曲やアルバムは「コレクション」として、自分のリストの中に保存。モバイルデバイスには、オフラインでも聴けるようダウンロードもできます。

コレクションは、iTunesなどと同様、アーティストとアルバム別に分類されて表示されます。

それから「ステーション」というバーチャル専門ラジオ局みたいな機能がいい。

今みんながよく聴いている「ヘビーローテーション」のリスト、自分や友達の「コレクション」のリスト、それからアーティストの曲のリストに、それぞれ「ステーション」のボタンがついていて、それをクリックすると、それぞれのリストと関わりが深そうなアーティストのオススメの曲が自動的にミックスされて延々と流れてくるんですが、このオススメのアルゴリズムが秀逸。気の利いたDJやレコード屋の店員さんなみに、なかなかいい感じにツボをついて来ます。

今朝の例で言うと、XTCを聞いていたら(たぶんAndy Partridgeつながりで)Mike Kenneallyのステーションに連れて行かれて、そこから(まちがいなくFrank Zappaつながりで)Adrian Belewが出てきて、Pink FloydのThe Wallのトリビュート盤 "Back Against the Wall" を聴いている(今ココ)、という感じ。

(すごさが伝わりにくい例で、ごめんなさい)

好きなときに好きなだけいい感じの音楽に浸れて、行けども行けども尽きません。積極的に音楽を「消費」させてくれる、よい仕掛けだと思います。

学生のころは毎月いくらをLPにつぎ込んでいただろうか、ひるがえって、今、1年間で音楽メディアを買うために使うお金なんて微々たるものなのですが、毎月400円とか800円でこれだけ聴けるなら、文句はないなあ。

さて、このRdio。音楽レーベルとの提携ができていない国ではサービスを受けられず、日本もまだサービスが始まっていないので Rdio の Web サイトに日本からアクセスしても「残念ながら、あなたの国では Rdio はまだ使えません」と表示されてアカウントの申し込みもできないのですが、アカウントさえ持っていれば対象外の国でもサービスを使うことはできるようです。FAQ にも書かれていますが、たとえば、アカウントを持っているアメリカの人が日本に旅行に来たときにも使えるようにという配慮なんでしょうね。

(ヒント:アメリカのIPアドレスからアクセスして、アメリカの住所に課金されれば、アメリカ人として扱ってくれるってことかな)

早く、日本でもサービスが始まるといいですね。日本の楽曲も聴き放題になれば、これは最強かも。

今朝、通勤中に観た The CNN Daily の Video Podcast で、たいそう感銘を受けたニュース。タイトルは “S...

MacBook Airを買ってから1年ちょっと。まったく不満はなくて毎日持ち歩いているんですけど、仕事柄ネッ...