higuchi.com blog

The means justifies the ends

The means justifies the ends

ここ2年ほど、インターネットのトレンドなどのお題で講演を頼まれた時に使っている定番のネタがあります。ブログとグーグルの出現が情報流通の民主化を爆発的に推し進めたため、アテンションエコノミー的価値観が現実味を帯びてきた、というお話です。

とりとめのない話で、だらだら書くとものすごく長くなりそうなのですが、次のような内容です。

話の内容は、乱暴に言えば10年前にロータス ノーツを布教していたころの「情報共有のススメ」と大して変わっていないのですが、当時は「社内にネットワークを作りましょう、そうすれば会社の知的生産性が上がって儲かります、だからノーツを買ってください」だったのが「世界規模の知的ネットワークができてしまいます、情報が価値を持つ時代が終わってアテンションが価値を持ちます、さてどうしましょう」になっちゃったわけで、往時に比べるとどうもしまりがないのですが、我ながら考えさせられるところが多いテーマです。

アテンションエコノミーと言うと、アクセンチュアのDavenportとBeckが書いた『アテンション!(原題: The Attention Economy)』という本で有名になりましたが、このお話の中に出てくるのは、むしろその原典であるMichael Goldhaber(個人Webサイトはwell.com!)の “The Attention Economy: The Natural Economy of the Net” のほうがしっくり来るようなお話かもしれません。アテンション原理主義。

こうなってくると、インターネット上のメディアのあり方も、そろそろ根っこから再設計しておかないと、あっという間に「旧来のメディア」の仲間入りをしてしまいそうです。くわばらくわばら。

ところで、先日、福岡でこのお話をさせていただいた際、お招きいただいた研究所の所長で、私の大学時代の恩師の一人である牛島和夫先生(現在は九州産業大学情報科学部長)と懇親会の席でいろいろお話をさせていただいたのですが、先生曰く「でも樋口さん、こうやって情報の発信が自由になってだれもが情報発信者になってしまうと、査読されない情報があふれてしまうことになりますねぇ」。いいかげんな情報があふれるのはどうしたものか、というお話かと思ったら、すかさず続けて曰く「そうなると、情報を受け取る側には、生の情報のウラを取るメディア・リテラシーが本当に大切になりますね。なんとかっていう女性のジャーナリストの方が書いた新書で勉強になる本があるんですよ……」と『メディア・リテラシー―世界の現場から

![アンドロイドは電気蜘蛛の夢をみるか [Google 様 Boston Dynamics お買い上げ] アンドロイドは電気蜘蛛の夢をみるか [Google 様 Boston Dynamics お買い上げ]](https://www.higuchi.com/media/phpthumb//phpThumb_cache_src81276d848ed3a579a34ebdff2166429b_par6626658d244e918ed9bce283410071f8.jpeg)

報道によりますと、Google 様が、四つ足ロボットで有名な Boston Dynamics をお買い上げだそうであり...

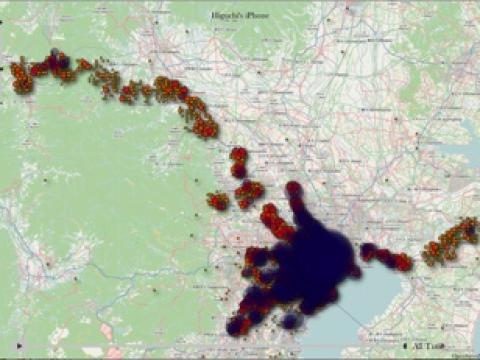

ちょっと話題になっている、「iOS 4は位置情報の全履歴をひそかに保存、同期PCから参照可能 (可視化アプ...

ひろしさんのコメント:

示唆に富む話です。メディアリテラシーは IT でも暗黙知として形成されてきていると感じます。今後の醸成は既存メディアに対するものより、優れたものになることを期待しています。

ただ、格差はここでも広がるのでしょうね。

オススメの本は予約しました。